中国电动汽车百人会日前在京举行。《经济日报》记者了解到,2014年我国新能源汽车产量接近8.5万辆,创下新高,但多数业内人士对此并未盲目乐观——

受益于国家政策强力扶持,在刚刚过去的2014年,我国新能源汽车生产数量创新高,达到84900辆,同比增长3倍,被称为新能源汽车元年。但在这一亮丽数字的背后,新能源汽车业界仍充满一种无法言说的焦虑。

按照我国《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》要求,到2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆。然而,截至2014年底,我国生产和销售的各类新能源汽车仅为11.9万辆,这一数字离“50万辆”的目标相距甚远。

加快培育和发展新能源汽车,既能有效缓解能源和环境压力,又能推动汽车产业转型升级,培育新的经济增长点和国际竞争优势。作为备受关注的战略性新兴产业,我国新能源汽车起步不晚,发展似乎也不慢,但产业化之路却步履蹒跚,创新的活力为何难以激发?日前中国电动汽车百人会以“新能源汽车产业生态”为主题在京举行论坛,对新能源汽车发展进行了研讨。

产品研发要对路

“制约新能源汽车发展的问题是多方面的,但当前最主要的是两个,一是可供消费者选用的产品不够丰富,二是充电基础设施不够完善。”科技部电动汽车重大项目监理专家组组长王秉刚开门见山。

在论坛展示区,腾势、比亚迪“秦”、北汽e200,一辆辆电动汽车,外观甚是漂亮,但令人担忧的续航里程和较高的市场定价,却让人望而却步。“必须承认,目前电动汽车与中等级别主流燃油车相比还显得不经济、不放心、不方便。”中国电动汽车百人会理事长陈清泰说。

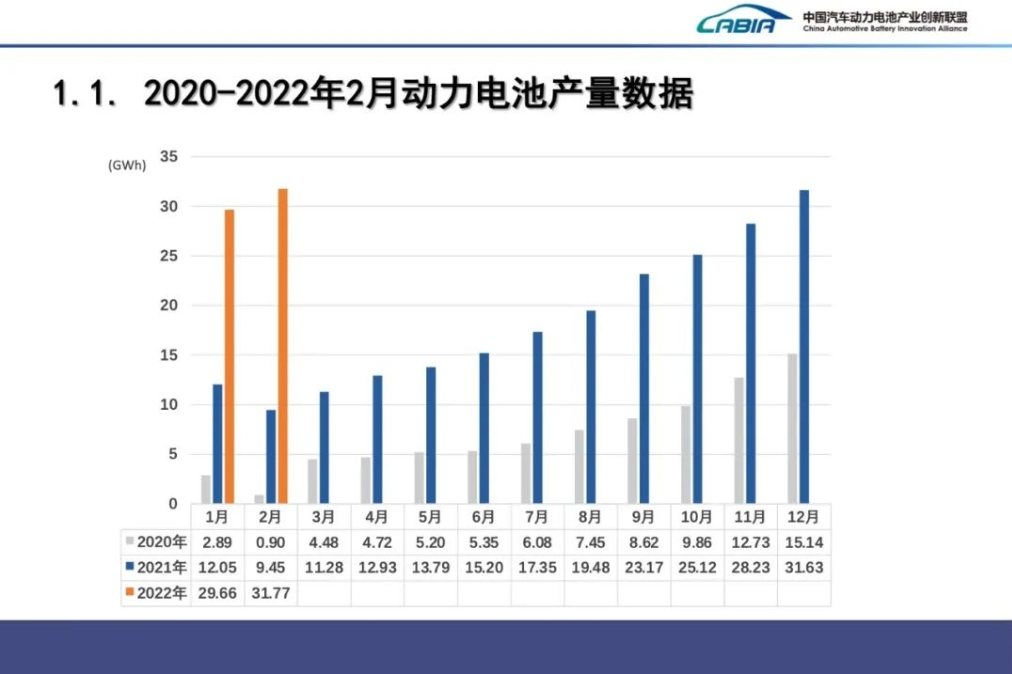

产品不成熟的背后,是新能源汽车在核心技术上没有根本性突破。“新能源汽车能走多远,最终取决于动力电池,谁掌握了动力电池关键核心技术,谁就掌握了发展新能源汽车的主动权。”工业和信息化部装备工业司司长张相木指出,我国单体电池已取得了不小进步,但是在做成电池包之后,性能就会大打折扣。“当前除了发展和完善比较成熟的锂离子电池外,还要加强电池新体系的部署,加快新一代动力电池的研发”。

国联汽车动力电池研究院院长卢世刚建议,首先,国家要设立新一代动力电池创新专项,实行集中投入和研发。其次,要加强新一代动力电池新材料和关键技术的工程化创新的建设,把市场对电动汽车技术要求转化为对动力电池、电池系统的设计要求。第三,要加快推进产业协同创新,政府牵头,行业组织,联合汽车企业、电池企业,共同制定动力电池技术路线图,推动我国动力电池产业创新发展。

进入产业化阶段,最难突破的瓶颈是市场的出口。陈清泰认为,在主流车市场尽力打拼的同时,应围绕对其技术成熟度可以较好支撑的细分市场开发产品,使这些产品尽快依托市场力量实现良性发展。“以特斯拉为代表的高档车,在对价格不敏感,追求高端、时尚、环保的第二辆车消费群体中,成为市场新宠;小型、短途、低速实用型电动车,则在我国一些中小城市和城乡接合部呈现出勃勃生机。”

科技部部长万钢表示,中国汽车的技术水平与世界先进水平还具有一定的差距,特别是在适合于用户的需求和制造工艺方面,有待于进一步提升。